5)日本の行った戦争とは結局何であったのか

マルクスレーニン主義は、共産主義の拡大に貢献するいかなる侵略も「正義」であり「聖なる戦争」であると定義している。共産主義がロシアから満州、朝鮮を通じて南下膨張をもくろみ、中国においても毛沢東に指導された共産党が、蒋介石の国民党軍と内戦を繰り広げつつも(中国内戦の犠牲者は100万人を超えると言う)成長しつつあった状況を認識しなければ、我々の祖先が抱いた「危機感」は到底理解できない。

明治新政府が驚くほどスムーズに誕生したのは、欧米列強の侵略に対する「危機感」が、国を一つにしたからである。明治時代に日本がとった国策は、めざましい東方膨張をつづけたロシアの南下防止と黒船以来の米英等西欧列強と対等に渡り合う為、まず急速に国家体力(経済・軍事)強化する事に比重が置かれていた。当時の日本には、隣国中国が欧米列強に侵食される有り様をまのあたりにし、「もし亜細亜の地図から中国が消えたらなら、日本以外の世界は全て白人の所有に帰する。その次は日本である。」という危機感があった。それを防ぐには、中国に改革をもとめ日中が共同で強い亜細亜を作る必要があると言う考えがあった。(小寺謙吉著、「大亜細亜主義論」)

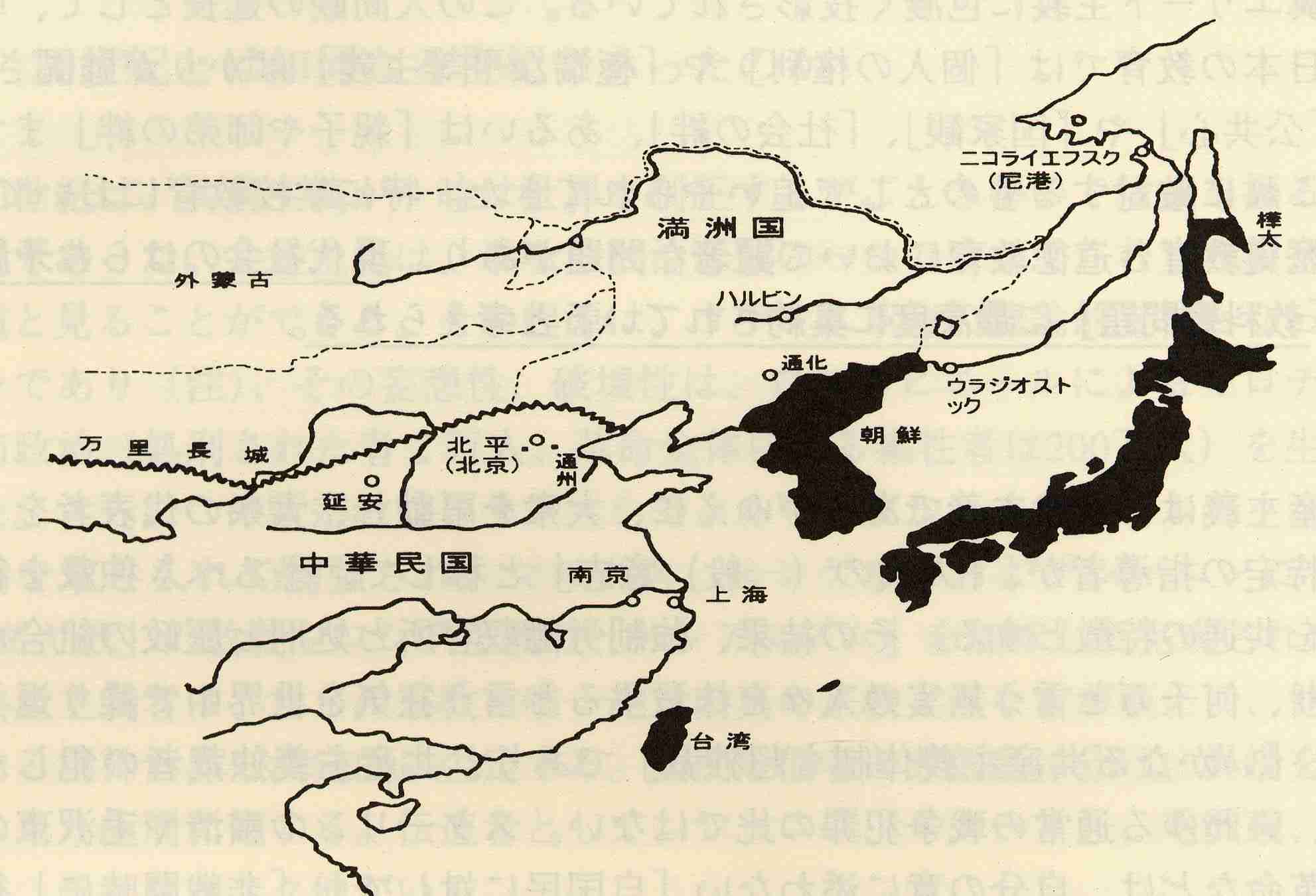

〈中国地図:ニコライエフスク港、通州、蘆溝橋、上海、南京等、事件上重要な大陸の都市の位置を示す〉

大正6年(1917年)、レーニンに指導されたロシア革命の成功は、列国に強い脅威を与えた。新政権に反対するチェコスロバキア軍がシベリアに追い詰められた為、日本は大正7(1918)年8月、米英と共にシベリアに出兵するが、このあたりから日本の対ロシア政策は、「防共」の性格を持つようになる。

(注) 尼港(ニコライエフスク港)事件について

現行の歴史教科書には、史実の一面しか伝えず結果として子供たちに偏った歴史観を植え付ける記述が多い。その典型の一つがシベリア出兵に関する記述である。「中学社会 歴史」(教育出版)には、「世界をゆるがした10日間」と副題をつけてロシア革命を賛美する一方、「日本がシベリアでの勢力拡大を狙い、連合国間の協定に違反する大兵を派遣し、撤退したのも最後になった」(下線筆者)と説明し、日本の立場を一方的に悪く子供たちに教えている。このような説明だけを聞いていれば、日本は全くの悪者にしか思われない。そしてそもそもなぜ各国がシベリアに派兵したのか、またなぜ日本がそこに軍を駐留させる必要があったのか、そして日本居留民が多数虐殺された尼港事件について、全く説明が無い。尼港事件における我が軍の奮戦は、書けばそれだけで一冊の本になるほどだが、誌面の制約上要点のみ記述する。

(大正10年、半島新聞社がまとめた「大戦終結世界改造史」の中にこの事件に関する陸海軍全戦死者376名の名簿と、共産パルチザンによって殺害された700名近いの日本人居留民に関する詳しい記録がある。)

まず現行教科書における根本的な事実誤認であるが、「共産主義革命によってロシア全体が直ちに自由と希望に満ちた国家になった」かのような理解は全く事実に反する。現実には、ロシア政府が流血の革命によって転覆し、地方に至ってはまさに無政府状態が出現した。多数の囚人が送られていたシベリアでは、あったのが牢から出され、これが凶悪な共産パルチザンを形成するに至った。シベリア方面では、まだ(保守派である)ロシア極東総督、ロザノフ中将始めコルチャック提督などが革命派勢力(共産パルチザン)と戦っていた。革命派は、外国勢力追放を叫び各地で外国人の襲撃事件を起こした。

日本側からすれば、革命派勢力に対抗する「友好穏健な政権」がシベリアに生まれる事は、極東の平和と日本居留民の安全みならず、日本の安全を守る利益につながるものであった。地理上シベリアは、北海道樺太に直結しているからである。

残念ながら大正9年、オムスクにあった穏健派政府は共産過激派の攻撃を受けて崩壊し、これに伴ってアメリカ、イギリスが撤兵してしまった。そのため均衡を保っていた、日本の防衛線が極度の戦力不足となり、補充の為やむなく第12師団を派兵せざるを得なくなったのがシベリア出兵の実状である。

大正9年(1920年)1月29日、ロシア極東の尼港(ニコライエフスク)市(樺太とシベリアとの接点にあたる)は、トリビーチンを首領とする約4000人の共産パルチザンに包囲された。当時、ここには約1万5千人のロシア人一般市民、約1000人の中国人、約500人の朝鮮人、及び約700人の日本人が住んでいた。またここを守備していたのは、石川少佐率いる2個中隊と無線電信隊の40名、それから保守派のロシア兵(共産赤軍に対して白衛軍と呼ぶ)合計しても約500名のみであった。共産パルチザンは、策を用いて和睦すると見せかけ市内に入るやいなや、このロシア白衛軍の将兵を捕らえて殺害し、合わせて一般市民の中から「有産智識階級」とユダヤ人を選んで虐殺をはじめた。共産パルチザンは、黒龍江の結氷を破り、有産智識階級を殲滅する為、銃剣で突き刺して次々と凍る流れに人々を放り込んだ。これによって「有産智識階級」とユダヤ人約2,500人が惨殺された。我が日本守備隊は、これを黙視できぬとして共産パルチザンに抗議したが入れられず、敵は逆に守備隊の武装解除を要求してきた。敵は多勢をもって日本守備隊を侮蔑していた。仮に武装解除に応じても、無抵抗で虐殺されるのは誰の目にも明らかであった。やむなく石川少佐以下、約400名の日本守備隊と在留邦人50名の義勇軍は、生死をかけて、数の上では10倍に勝る共産パルチザンに対して市街戦の火ぶたを切った。この戦闘は筆舌に尽くしがたい。追い詰められた日本側は、石田領事以下数十人が燃え上がる日本領事館と運命を共にした。日本守備隊は、河本中尉以下121人の兵士が3月17日まで頑強に抵抗したが、敵は再び策を労して、「山田旅団長の停戦命令」を偽造した。河本中尉は、「停戦命令に従わなかった事が他日国際上の問題となることを心配し」これを受け入れた。ところが結局この121名は投獄され、食事もろくに与えられず日本の救援軍に対する防御陣地構築に駆り出された後、零下30度のアドミラル河岸で両手を針金で後ろ手に縛られたまま共産軍によって次々と虐殺された。残された在留日本人も(この人達は当時商社などに勤めていた一般市民である)、多くが共産パルチザンの手で惨殺された。この惨殺には、中国人と朝鮮人も加わり、日本人の死体の指を切り落として指輪を奪い、斧を振るって頭部を砕き金歯を奪って行ったと言う。以上は、中国人の妻となっていたため難を逃れた日本女性など生き残った人の証言、及び救援軍によって掘り出された戦没将兵の手帳にある戦闘記録による。

以上のとおり、日本守備隊はいたずらに撤退を引き伸ばしたのではない。撤退するにも撤退できなかったのである。冬のシベリアは海が凍る為、小樽からの救援部隊も容易に近づけず、陸上からの救援も40日を要したと言う。

これだけ多数の日本人が共産党のパルチザンに殺害された事件は、「一大国辱」として全国諸新聞に報道されていたにもかかわらず、現行の歴史教科書がこの事件に全く触れずに日本の立場のみを悪くするような記述に終始するのは、教科書の執筆者が「共産主義にひとかたならぬ共感、あるいは好意を抱いている」からではないだろうか。

前述の通り、当時派兵したのは日本だけでなく、各国が共産主義の拡大に脅威を感じていたのであり、どこの政府も現行教科書が記述するような「共産主義革命」を歓迎していない。事実、当時レーニンの過激派政府は、列国のいずれからも承認されていない。日本は、米英と比べてロシアに対する近さが違う。シベリアの赤化は日本本土に対する直接的脅威であった。日本の安全を守ろうとした先祖の行為を、子孫である我々がなぜ責めるのか?

歴史と言うのはこのように、「立場が違えばまったく正反対の見方」ができるものである。

日本の子供が学ぶ日本の歴史教科書は、全くと言って良いほどにほんの立場で書かれていない。

昭和に入ると「防共の自衛的国策」は一層顕著となる。加えて、「欧米列強(白人)の支配からアジアを解放し、日本を中心としたアジア人の共栄社会を作る」という二つ目の意義が、当時の日本の側から見れば確実に存在した。逆にアメリカこそ、西へ西へと領土的欲望を拡大してきた歴史を持ち、その勢いで太平洋の島々を次々と植民地と化し、フィリピンにまで至った第一級の侵略国である。アメリカは、たまたま南北戦争という内戦の為に、他のヨーロッパ列強よりも中国の分割争いに出遅れた。その為時を同じくして、太平洋を挟んで頭角を顕わしつつあった黄色人種の国、日本が、邪魔で仕方がなくなったのである。アメリカは、当時も今も「自国の国益を最優先させる自己中心的な国」に変わりなく、むしろアメリカのほうが、日本を政治的に孤立させ、経済的に封鎖し、人種的に差別することによって戦争に追い込んだと言う証拠は、いくらでも挙げることができる。(注)

(注)

オレンジ計画(対日戦争に関するシュミレーションは、日露戦争の直後からすでに準備されていた)、土地所有禁止法、排日移民法、アメリカの工作による日英同盟の破棄、ABCD包囲網など。最後には、ハルノートのような日本がとても飲めない無理難題をわざと突きつけた。こんなものを突きつけられたら、バチカンのような小国でさえ銃を取って立ち上がっただろうと言われる。ちなみにハルノートについて、東京裁判における当時の東郷外相の宣誓供述書にこうある。

「我々は、アメリカは明らかに平和解決の為の合意に達する望みも意思も持っていないと感じた。けだしこの文章は、平和の代償として日本がアメリカの立場に全面的に降伏する事を要求するものであることは、我々にも明らかであり、アメリカ側にも明らかであったに違いない。(中略)この挑戦に対抗し、我々自らを護る唯一の残された道は、戦争であった。」

終戦後まもなく(1947年)出版された「真珠湾―日米開戦の真相とルーズベルトの責任」によると、ワシントン中枢から現地司令官宛ての電報で、「先に仕掛けさせよ、それまで手出しはするな」と記された公文書が存在する。また、1940年10月7日の日付のある、海軍情報部極東課長の報告書に、「日本を公然たる戦争行為に誘い込む」とあり、結果から見るとアメリカの方こそ、日本を戦争に巻きこむ機会を覗っていたことは、明らかである。こう言う事実を書けない事が、「アメリカの作った」日本の教科書の限界であろう。この点も教科書問題の重要なポイントのひとつである。(注)

(注)

日中戦争についても、これに類する誤解がある。一般には、日本が中国を侵略したとしか理解されていないのではないか。一昔前の歴史解説書には、「日本の軍部が、蘆溝橋(北京の郊外)における軍事衝突を利用して、戦線を中国全土に拡大した」と異口同音に書いてある。この銃弾は、「日本側から発射された」と言うのが戦後の定説であった。理由は、後に触れるが「支那事変は、全て日本軍の陰謀で起こされた」と言う判決が東京裁判で下ったからである。しかし、真相は全く違う事が、さまざまな資料から明らかにっており、定説はすでに入れ替わったと言って良い。

(田原総一郎氏も、「現在では、中国側の発砲と言うことが定着している」と述べている。)

詳細は他の章に譲るが、昭和12年7月7日午後10時、最初数発の銃弾が、蘆溝橋付近に駐屯していた日本軍の中隊に撃ち込まれた。(正式な部隊名は、支那駐屯歩兵第一連隊第三大隊第八中隊、中隊長・清水節郎大尉)この時日本側は、中国側に軍使を派遣することで全く応戦していない。翌8日午前4時に再び発砲があったが、この時も事件の拡大を恐れた日本側は直ちに応戦していない。すると午前5時、中国側が本格的に攻撃を開始したというのが真相である。少なくとも、日本側は、最初に攻撃を受けてから6時間以上も一発も応射していない。しかも、両軍衝突後、わずか4日目に現地で協定を結び事態を収拾している。

日本側がしかけたものでは無いと言うもう一つの根拠は、当時北京周辺に駐留していた日本軍は5千人程度であり、しかも、その配置は蘆溝橋に備えたものではなかった。これに対して、宋哲元率いる中国第29軍は、少なくともその10倍の人員を擁しており、日本側があらかじめ計画して発砲事件を起こしたとは、とても考えにくいことである。

(にもかかわらず、東京裁判で、一方的に日本に責任を転嫁する結論が出されたのは、どのような根拠があったのだろう?また、戦後の学者が、この判決を好んで流用したのはなぜだろうか?読者の皆さんにもお考え頂きたい。)

蘆溝橋の軍事衝突を日中の全面戦争に拡大したのは、実は蒋介石である。7月7日、当初、北支(北京を中心とする中国北部)で起こった小規模な軍事衝突は、8月13日、蒋介石が数万の国民党軍を蘆溝橋と全く関係無い上海に集結させ、日本人租界にいた居留民を包囲したことから中支(上海、南京を中心とする中国中央部)に全面展開することとなった。当時上海には、日本だけでなく欧米諸国がそれぞれ租界を持ち、その中で居留を認められており(フランス租界が最も高級地)、自国民を護る軍隊の駐留も認められていた(最大の居留者はアメリカ人で居留民約4000人)。蒋介石には、敢えて戦場を上海に移すことにより、欧米諸国の関心を呼ぶ意図があったと推測される。中国側の記録では、日本人居留区を包囲した国民党軍兵士は8万人とされており、攻撃を受けた上海の日本側は、当初わずか3000人の海軍陸戦隊のみで充分な装備がなかった(注)そのため、内地に援軍を求めざるを得なかったのである。(読者は、8万人の中国軍に包囲され、殲滅される立場に立たされた人々の恐怖を理解しなければならない。)

故に、当初北支事変と呼ばれた紛争も、支那事変(すなわち全面戦争)と改称せざるを得なくなったのが実情である。蒋介石は、上海に戦線を拡大するにあたり、日本と全面戦争を構える事を公言しており、(「抗戦中の全将兵に告げる書」他による)したがって、日中の全面戦争は、日本の軍部だけが好んで構えた事ではないことを記憶されたい。

(注)

上海戦に参加した中国軍(国民党軍)は、チェコ製機関銃,ドイツ製高射砲、迫撃砲、野砲、重砲等の兵器と砲弾を豊富に持っており、日本将兵の証言にも「中国兵の去った後にはザルでかかえるほどの弾が落ちていた」とある。

チャーチルの度重なる参戦要請に対し、ルーズベルトは、議会の決定が無ければ動くに動けなかった。しかし、当時アメリカの参戦に対する世論は、あまり盛り上がってはいなかった。そこで、日本を追い詰め「日本から戦争をしかけさせる」ようにすれば、アメリカの世論はいやがおうでも盛り上がると考えたのである。運命のその日、日本は真珠湾を「騙まし討ち」する形となってしまい(注)、「卑怯なジャップの騙まし討ち」と言う一言で、たちまちアメリカの世論は沸騰した。これでアメリカは、ヨーロッパ戦線に遅れること2年3ヶ月にしてようやく第2次大戦に突入した。

逆に日本は、昭和16年12月の開戦ぎりぎりまで外交ルートによる和平を模索していた。しかし、今日の資料によれば、日本側の苦悩は「最初から無駄であった」と言わざるを得ない。しかしそんなことは、当時の人達にはわかるはずも無かったのである。

(注)

日本は最初から、「騙まし討ち」を狙ったのではない。本国から最後通牒の電文が送られた前夜(現地時間12月6日夜)、ワシントンの日本大使館では、寺崎英成書記官(後の「昭和天皇独白録」記録者)の送別会が行われた。その後、電信員は全て職務に戻り、午後9時半から翌7日深夜にかけて、対米覚え書きの13部まで解読した。14部がまだ来ていなかったので、当直員を残して各自宿舎に帰った。7日朝7時から8時にかけて、数通電報が配達された為、直ちに電信員を呼集したが、宿舎に帰った直後の為すぐに集まらなかった。午前10時頃から「至急」とあるものから解読したが、大臣、局長からの慰労電、前の電文の訂正が先に解読され、肝心の午後1時までにアメリカ側に手渡すべき電文は、午前11時になってやっと解読された。当時タイプの打てる高等官職員は、奥村書記官だけで、度重なる修正と時間が差し迫ったあせりの為ミスタイプが続出し、午後1時の会見に間に合わない事になった。

驚いた事に、そこで来栖、野村両大使は、午後1時の会見に遅れる旨をアメリカ側に連絡した。結局午後2時5分に国務省についたが15分待たされて、2時20分にようやく覚書を手渡した。このため、真珠湾に第一次攻撃隊が突入した午後1時25分から約1時間遅れてしまったと言われている。

なぜ、このような危機迫る時に、(機密保持の為と言われるが)大使館に充分な要員がおらず、また大使館内に危機感がなかったのだろうか?

それから、この一件は昨今、大使館員の怠慢とだけ言われている面があるが、東京裁判で述べられた証言によれば、本省からの打電の仕方も悪いと言わざるを得ない。それにしても、時間が無いのなら、なぜとにかく国務省に出向いて口頭で説明し、できた分だけでもアメリカ側に手渡さなかったのか?

最後通牒は、英文で書かねばならないと言う法律は無いはずである。むしろ、指定された期限に間に合わない方がよほど重大な問題である。この遅れによって、日本は永久に「卑怯な騙まし討ち」のレッテルを貼られ、アメリカに「正義の戦争」と言う大義名分を与えてしまった。

アメリカではこの日を「A Day of Infamy」と言う。「醜聞の日」、または「国辱の日」とでも訳すのが適当だろうか?

このミスを犯した大使館員たちは、戦後何らのとがめも受けずに栄達を遂げている。それにしても、来栖、野村両大使が到着した2時5分には、すでに真珠湾が攻撃された事はアメリカ側に伝わっていたはずであり、さらに15分待たせたのは、通告が一時間くらい遅れた事にしないと、騙まし討ちと呼ぶには充分でなかったためであろうか?

(上記は、東京裁判における結城一等書記官の証言に基づいている。別の説に、送別会のあと実は大使館員は全員帰ってしまい、翌朝出勤した海軍武官が玄関に突っ込まれた電文の束を見つけ、大使館員に連絡したと言う説がある。電文は、専門員でなければ解読できない。いずれにしても、海軍の機動部隊がハワイに迫る緊迫した状況下に大使館員によるパーティーが開かれていたことは事実であり、この不手際について責任が明確にされていない事も事実である。)

真珠湾の鮮やかな奇襲作戦は、いたくアメリカのプライドを傷つけた。このためいつまでも、「リメンバーパールハーバー」と言われている。ちなみに、大東亜戦争(太平洋戦争)の攻撃開始は、陸軍のマレー上陸作戦の方が時間的に早く、しかも英国に対して最後通牒も何も渡していない。しかし英国が、それを後日「マレーの騙まし討ち」と呼んだ事はない。この事からも、当時最後通牒や宣戦布告が戦争開始にあたってさして重要な問題とされていなかった事が分る。

結果的に日本が負けたため、日本の立場は否定され、連合国の立場で見た歴史観、あるいは連合国の正義だけが残って、今日まで深く長く日本人の意識を支配している。考えようによっては、とにかくまず勝ちさえすれば、「大義名分は後からいくらでも付けられる」ものかもしれない。例えば薩長が勝利した結果、新撰組が逆賊と呼ばれるようになったようなものである。正義の軍隊が勝つのではなく、勝った方が正義の軍隊となるのだ。

敗れた日本に対しては、贖罪の意識を植え付けるための試みが、東京裁判以降、今日まで脈々と続いてきた。一つの例をあげれば、原爆を落としたわけでもないのに、短期間に30万人などと言う虐殺が本当に可能であったかどうか、大いに議論のわかれる「南京大虐殺」は、「史実」として日本の教科書に書かれ、逆に、日本の居留民が、筆舌に尽くしがたい残虐な方法で多数虐殺された「通州事件」(昭和12年7月29日、北京の東方、通州で起こった事件)については、文部省の検定意見がついて「我が国の」教科書に載せられないという、摩訶不思議な状況は、今日の日本人の精神的敗北を象徴している。(注)

(注)

通州事件は、事件後直ちに救援に向かった日本軍守備隊により、詳細な記録が残っており、「事件直後から」新聞報道がされている。(ここが南京事件との違いである)要約すれば、数千人と推測される中国保安隊に襲われ、北京東方、通州城内の日本軍守備隊(140名)は、必死の防戦空しく全滅し(給仕の少年まで銃を取って闘った跡がある)、その後に残された住民260人が、筆舌に尽くしがたい残酷な方法で虐殺されている。14才から40歳くらいまでの女性は、全員強姦された上、陰部を刺されて殺され、その他、目玉をえぐる、内臓を掻き出す、子供の指をそろえて切り落とす、針金で数珠つなぎにする、生きたまま皮をはぐ、手首足首を切り落としてばらばらにする、口に砂をつめて窒息させるなど、「日本人には考えつかない猟奇的な方法」で殺害されている。斧で顔をぐしゃぐしゃにされた人以外、一人一人の検死資料も残っており、記録を見ると胸が押しつぶされる気がする。

また誌面に限りがあるので書ききれないが、満州から引き上げてくる無防備な日本開拓団の人々に対し、ロシア兵も八路軍(中国共産党軍)も朝鮮八路軍(注)も暴虐の限りを尽くしている。後からやって来た国民党の正規軍も格好は良かったが、賄賂や婦女暴行は日常茶飯事だったという。筆者の親戚に何度か捕らえられたが脱走し、最後には親切な中国人にかくまわれて奇跡的に一命を取り留めた人がおり、詳しい手記を残している。

日本女性を連れ去って強姦する、それから中国残留孤児には「父親とはぐれ」と言うのが良くあるが、これははぐれたのではない。父親は連行されて虐殺されたのである。この親戚は、中国共産党軍が、開拓団の団長や日本の官吏であった人々を、川原に引き出して銃で撃った上、銃剣で蜂の巣のように突き刺したり、首だけ出して生き埋めにしておいて、死ぬまで軍靴で顔面を蹴り、なぶり殺しにする所をその目で見たと書いている(原文には犠牲者の名前も書いてある)。

(注)朝鮮八路軍

中国の八路軍(共産軍)に対して、当時朝鮮の義勇軍をそう呼んだもの。手記の前後には、金日成に率いられた「李紅光支隊」とある。朝鮮八路軍に捕らえられた日本人は防空壕の中に放り込まれ飢えと寒さと拷問で殆ど死んだ。朝鮮八路軍のやり方はヒステリックで「36年の恨みだ!」と殴る蹴るの乱暴の限りを尽くし、男が拘置されている間、女を陵辱した。このため自殺した主婦もいたと言う。

避難民の多くが日本を目指した中継地点に通化の街があり、筆者の親戚はここで八路軍(中国共産党)に捕らえられた(通化というのは、中国と朝鮮の国境付近で中国側の都市)。国境に近かった為、武装した朝鮮人義勇軍が日本人狩りをしていたという。

通化事件

戦争が終わっても、引揚者が無事に日本へ帰ることは容易でなかった。日本人の一部が国民党と組んで八路軍(共産軍)を攻撃したという理由で、昭和21年2月3日早朝、大規模な日本人狩りが行われた。戦前の中国が一つだと思っている日本人にはなかなか理解できないが、蒋介石の国民党と毛沢東の争いは根深いものがある。筆者の親戚が自らの体験を記した手記によると、3千人とも4千人ともつかない日本人が、零下30度の寒さの中、両手を上げさせられて八路軍(共産軍)に銃剣で追い立てられていた。日本人の男16歳から60歳が連行され、先頭から氷の上で射殺され川に投げ込まれたと言う。この列は途中で方向転換したが、親戚は旧通運会社の社宅に100人近くの人と押し込まれた。八路軍は、身動きできず酸欠で口をパクパクしている人達を、窓からライフルで撃ち、足元が血の海になったが死体を外に出すこともできなかった。一週間にわたる拷問と銃殺、あるいは凍死によって軍とは何のかかわりもない民間の2千人近く殺された。戦争が終わって半年経っても大陸ではまだこのような日本人に対する虐殺が平気で行われていたことを今の日本の若者は知らずにいる。筆者の親戚は、自らこの事件で生き残った者の一人として、事件の真相が「日本人どうしの殺戮だった」などと歪められて伝えられていることを嘆いている。

人民裁判

中国共産党の本拠地である延安から若い裁判官がやってきて人民裁判が始まった。日本人には馴染みがないこの様子を紹介する。

台の上に日本人が立たされる。満州時代の罪状を民衆に問う。黒山の野次馬の中から「俺達を酷使した」。「俺達を殴った」という声が上がる。裁判長が「どうする」と問うと。「打死!打死!(殺せ殺せ)」と民衆が叫び、これで裁判は終わり。

その日本人は背中に「南無阿弥陀仏」と書かれ、馬に乗せられて市内引き回しの上、河原に連れて行かれて次々と銃殺されたという。

このとき日本人の共産党員は何をしたか

通化にはもともと1万4千人の日本人居留民、10万人以上の他の地域からの避難民がいたが、武装解除された日本兵が次々とシベリアへ送られていくのを虚脱した目でながめ唖然とするだけだった。ソ連兵は日本軍が提出した武器を、その場で八路軍(共産軍)に渡し武装させた。国家から見放され、後に残された日本人に対して支配者八路軍(共産軍)と朝鮮義勇軍によって掠奪、暴行、拉致、殺戮の地獄が繰り広げられた。

このさなかに、「延安からやって来た筋金入りの日本人共産党員」がいたことが、手記には書かれている。彼らが組織した「日本解放工作委員会」は、あるいは「清算運動だ」あるいは「集団訓練だ」と言って、居留民の財産没収、自由拘束、不服従者の人民裁判など弾圧を繰り広げ、しかもスパイ網を確立して全日本人を不安と絶望のどん底にたたき込んだという。彼ら日本人共産党員によって、居留民会長であった寺田氏を始め、通化在住の実業家、著名人約180人が密告されて逮捕、罪状ねつ造の上処刑された。その処刑の様子は先に記したとおりである。戦時中、日本を捨て共産主義の延安に走った彼らは、当時、売国奴として日本人にののしられたが、日本が負けて彼らは逆に英雄気取りであった。「避難民が乞食同然の生活苦に追いやられている時、彼ら工作員は立派な服を着て街を闊歩しており、罪なき日本人を売って得意となっていたことをこの目で見て腹立たしい思いがする。」と書かれている。

後で再会した開拓団の団長によると、この親戚が生後40日ではぐれた一人娘は、開拓団の医者の手で殺されたとわかった。ソ連が侵入したときには、開拓団には女、子供と病人しかおらず、馬車を仕立てて避難していたら満州人に馬車ごと荷物を全部盗まれてしまった。道中、団長は暴徒に襲われ靴まで脱がされた。食べるものもなく、追いつめられ、子供は乳が出ないため次々と死んでいった。それで開拓団の医者は、これ以上苦しめるより楽に死なそうと女の子に注射をし、死体は箱に入れて他の山積みになった日本人の死体の所に置いてきたという。その後、ソ連兵に捕まって収容所に入れられたが、収容所の内外で開拓団の女性は乱暴され殺された者もいたと言う。団長は、筆者の親戚に「気が済むまで自分を殴ってくれ」と詫びたという。

また、別の満州引揚者から直接お聞きした話だが、当時小学校で仲良しの女の子がいた。ところが父親が警察官だったため、終戦後、多数の中国人がその家を襲い奥さんと小学生の女の子まで連れ去っていった。同級生の女の子は二度とその家に戻ってこなかった。親子3人が中国人になぶり殺しにされたのである。敗戦国民の悲しさで、誰も助けてあげられなかった。

これらは、私一人が聞いた事例のほんの一部を紹介しただけであり、終戦後、無抵抗の日本人に対してこのような掠奪と暴行、殺戮が、中国人、朝鮮人によって行われたことは事実である。これは「日本人がやったからやられたのだ」というレベルを超えている。

もちろん、中国人、朝鮮人の全てが悪人であったわけではないだろう。しかし、軍が戦後のどさくさ紛れに、このような形で何万人もなぶり殺しにされた事実は全く取り上げられず、「怪しげな日本人の加害行為」だけが大々的に取り上げられ、「これでもか!」と言わんばかりに日本の子供達に投げつけられている現状は、公平と言えるだろうか?また中国人や朝鮮人が一方的な被害者で、日本人が加害者だとそんなに簡単に決められるのか?

「南京大虐殺」について、「あったか、なかったか」という観点からの議論をよく見うける。もちろん、歴史の真相を見極めることは非常に重要である。しかし、この事件の本質は、「あったか、なかったか」と言う観点ではなく、中国、アメリカ、ドイツ、そしてそれを手助けする日本の共産主義者(社会主義者)、あるいは正義漢気取りのリベラリスト、それぞれにとって「南京大虐殺がなぜ必要なのか?」という観点で考えないと理解できないように思う。

意外なことにマッカーサーは、1950年に起こった朝鮮戦争の体験を通じ、日本の戦争は、「日本が自己の存在を守るため必要な戦争であった」ことを、アメリカ上院の軍事外交委員会において証言している。朝鮮半島は、まさに南下する共産軍とそれを食い止めようとする自由主義陣営とのイデオロギーの対決の場となった。北側が韓国に攻め込んだ際、マッカーサーは国連軍を率いてこれと戦った。その北側には、共産国ソ連が後押しして無限に武器が供給され、また北側が不利になると共産国中国も参戦して北側を支援し、一時優勢であった国連軍を38度線まで押し戻してしまった。この朝鮮戦争は、今だに一時休戦状態で、戦争はまだ終わっていないことを日本人は忘れがちである。しかし、韓国人にしてみれば、「度重なる北朝鮮の軍事的侵入も戦争が終わっていないと言う認識からすれば驚くに値しない」と言うのも納得がいく。

自分自身が体験してみて、マッカーサーは、「怒涛のように押し寄せる共産主義の防波堤として、日本が孤立無援で戦ってきた」その意味をようやく了解した。驚くことにマッカーサーは、朝鮮戦争の際、旧満州や中国まで爆撃する必要性を主張している。(結局主張は、議会で退けられたが)

近年アメリカでも、「もしアメリカが当時日本を追い込まず、アジアにおける防共の役割をまかせておけば、後年、朝鮮戦争やベトナム戦争の泥沼に巻きこまれる事態は起こらなかった」とする意見もある。

日本人はなぜ怒らないのか。それは、怒ることを忘れるように、あるいは萎縮して、二度と立ちあがれないように、自国の罪ばかりを長い間、「教科書で」教えられて来たからである。この罪の内容は、明らかに後世、この目的の為に創作された虚構が含まれている。そこには報復を恐れ、自分の側には戦争犯罪はなかったかのように、日本人を「マインドコントロール」してきた戦勝国の思惑が存在する。(筆者自身が、JCメンバーのような若い世代と話しをしていても、その洗脳の深さを痛感する事がある。)

50年に渡る、「長い洗脳教育」を受けた結果、現代の日本人には、一般的に「歴史の真実から目をそむける傾向」が生まれた。それは、虐殺を否定すると言う意味ではなく、むしろそのようなことは、「多分あったのだろうけれど、あえてかかわりたたくない」と言う傾向である。その結果、国の将来を真剣に憂うる者を、「右翼」の一言で片付けるようになった。健全な議論の封殺である。日本を取り巻く国際情勢は、そんなに簡単なものでも、甘いものでもない。ところが、日本人の頭の中は長い間の愚民政策ですっかりやられてしまった。