第3章 昭和初期から終戦

第1話 満州事変から大東亜戦争への流れ

日本が明治維新によって体制を立て直し欧米列強が形成する世界の枠組みの中に乗り出していった当時、世界における支配地域を膨張させ続けることが一流国の地位を維持する手段であり、独立を保つ唯一の手段であると広く信じられ、実際にその様な思想に基づき各国は行動していた。つまり、日本には自国の領土をひたすら保全するのみという選択は許されず、勢力圏を拡大するか、列強にその支配を許すかという方針の二者択一を迫られていた。当時、まだ列強との不平等な条約にしばられて、植民地として支配される可能性すら高かった日本の指導者が、世界の情勢を冷静に鑑み、国力の充実を図り自国の独立のために勢力圏の拡大を目指す政策を選択し、それを是とする世論の形成を図ったのは、当時の支配される側にあったどの国にも見られない気概であったと言える。

|

| 植民地図 |

そして列強の当時の最大の関心事の一つが日本にとっても極めて近い中国(清国)をめぐる権益であった。特に世界の各地で勢力を争っていた2強国であるイギリスとロシアもまさに朝鮮半島を含む東アジアの地をめぐって対立していた。これが日本にとって幸いし、その一方であるイギリスが日清戦争で勝利した日本に東アジアでのロシアに対する先兵(自国の代理)としての役回りを期待したため、日英同盟を結ぶことができイギリスの支援を受けることができた。これにより、アジアで唯一日本は列強(支配地域を拡大しようという気概があり実際行動を起こせるかいなかという意味で)に仲間入りする足がかりを持った。

そして、日本は日露戦争によりロシアから朝鮮と満洲の権益を獲得した。この権益こそ、当時の日本人にとっては特別の意味、思い入れを持つものであった。日本はロシアとの戦闘においては勝利した。国民の多くは日本が戦争で勝利したことを疑わなかった。しかし、日本は各地での戦闘においては勝利したものの、すでに国力を使い果たしそれ以上の戦争の続行は困難な状態になっていたため講和を急いだ。そのため勝利の報道しか耳にしていない国民と実情の間に大きなギャップがあり、国民からは講和の条件に不満の声が上がった。つまり、多大な代償の上に泣く泣く手にした貴重な数少ない権益という意識が深く根付いたのである。

大正3年(1914年)ヨーロッパで第一次世界大戦が起こると日本はこの期を利用して中国への勢力を伸ばしていった。また、戦争が長引くにつれ、兵器その他の軍需品の注文が連合国から殺到し、ヨーロッパの商品がアジアに供給されなくなり、日本は独占的な地位を得たため、未曾有の好景気になった。しかしこれにより都市部への急激な人口流入と貧富の差の拡大がもたらされ社会体制に不満を持つ者も急増していった。

大正8年(1919年)大戦の処理を行なうパリ講和会議において日本は、ドイツが中国に持っていた権益を確保し、国際連盟においては常任理事国となり当時の一等国に数えられるようになった。しかし、パリ講和会議で日本が提案した念願の人種差別撤廃法案は、賛成多数にもかかわらず、アメリカの反対で実現しなかった。これにより、日本は差別されてきた有色人種の利益の代表としての立場が国際的に明確になった。

一方国内では大戦時の過剰な投資により経済は危機に瀕するようになっていた。昭和2年(1927年)に始まった金融恐慌でそれが一気に表面化し、その後の世界恐慌の余波に巻き込まれるにあたり経済的な逼迫感はピークとなった。当時、列強はそれぞれ他国からの輸入品には多額の関税を課すなどの施策により自前の経済圏を形成していくことで経済の建て直しを図っていた。資源に乏しく国内消費力が落ち込み、貿易によって経済を立て直さなくてはならない日本にとってまさに満洲が生命線であると広く認識されていった。

そういったなかで、中国では、清朝崩壊後(辛亥革命)混迷を続けていたが中華民国を軸にまとまりつつあり、本来漢民族の土地ではない満洲に割拠する軍閥がこれに呼応し徐々に日本の権益を脅かすようになっていった。これに危機感を持った関東軍は、昭和6年9月に軍事行動を起こし(満洲事変)、満洲国を建国し権益をより強固なものにした。これにより一時的に日本国内の経済も復興の兆しが見えたことにより、国内においては関東軍の行動を英雄視し追認する空気が支配した。これは満洲の権益を十分維持できない政府や経済危機に対して有効な対策を立て得ない腐敗した政党、財閥などに対する国民の不満が表面化したものとも言え、その後の軍部を中心とした反議会主義的な強力な体制が望まれ実現されていく要因にもなった。

それ以降中国においては、日本に対抗しようという動きが強まり、一方日本国内でも軍部が政治を支配するようになり、中国との戦争も辞さずという意見が強まっていった。まさにマッチ一本投げ入れれば爆発しそうな緊張感が続く中、昭和12年7月、廬溝橋において軍事衝突が起こった。日本は短期間で決着させる目論見であったが、中国の抵抗も激しく、結果として全面戦争へと発展していった。

この中国との戦争が拡大していくことと平行して、太平洋をはさむ反対側のアメリカとの対立も顕在化し、多方面で色濃く影響を及ぼしていった。

そもそもアメリカとの対立の歴史は日露戦争後まで遡る。それまで他の欧米列強と比べて新興国であったため太平洋への勢力の拡大を急いでいたアメリカは、やはり太平洋に進出しようという南下政策をとるロシアを警戒し、それに対する多少なりと障害になればよいという意味で、日本を好意的に見ていた。しかし、日本が予想以上に有利な戦いをしたことにより、中国の権益獲得を目指すライバルとして意識するようになった。日本人の移民に対する差別が行われるなど排日の動きもアメリカ国内で急激に強まっていった。また、国内で抱えていた人種問題の観点からも、日本が欧米列強と対抗して勢力を伸ばしていくことを、差別されていた有色人種が好意的に受け取った点もアメリカの白人社会では好ましく思われなかった。

それ以降、第一次世界大戦時一時的に和解する動きはあったものの、後は一貫して日本の対外進出を牽制する行動をとった。

第一次世界大戦ではヨーロッパの列強は国力を消耗し、それに対して自らの国土は無傷で大いなる武器などの輸出国として潤ったアメリカは、世界の中での発言力が増した。この力を背景に自国の利益を優先させるよう国際世論をコントロールし、日本が孤立するように導いていった。その最たるものが大正10年(1921年)のワシントン会議であった。この会議においてアメリカは自国が中国に進出することを容易にするために、かねてから主張していた中国の主権尊重、領土保全、門戸開放、機会均等、関税率の拡大などを認めさせた。そしてそれ以降の日本の大陸進出を事あるごとに条約違反と批判するようになった。また同時にアメリカにとってやっかいな存在だった日英同盟を破棄させた。

アメリカとしては、早い時期から直接日本と戦うことも想定し仮想敵国としての研究を重ねつつ、日本との戦争も辞さずという姿勢で、その利己主義の権化たる国際正義を持ち出し挑発しつづけた。ヨーロッパで起こった紛争には一切干渉しようとせず、ソ連がモンゴルを衛星国化してもまったく沈黙を保ち孤立主義政策を標榜しているにもかかわらず、日本の大陸政策については事あるごとに干渉するということがそれを物語っていた。

日本では、アメリカと直接戦った場合に勝つことが難しいと判断する意見が強かったため戦争を避けようとの外交交渉も再三持ちかけたが、対米強硬論も強く、国論は一致していなかった。結果として日本が出す主張もアメリカから出される主張も強硬なものであり互いに相手が譲らない限り軍事行動も辞さずという姿勢を崩さなかった。日本が使用する外交暗号を解読していたアメリカ政府は、交渉の場に出る前に日本政府の方針などを知ることができ対応策を練ることができた。譲歩してまで交渉をまとめる意思がないアメリカは、巧みに交渉を長引かせ、一方で有力石油資本を握るイギリスや当時ゴムや鉱物資源を産出するインドネシアを植民地として支配していたオランダと共同戦線(ABCD包囲網)を組み近代産業国家を運営する上で必要不可欠な資源を日本が調達できなくなるような戦術で追い込み、しびれが切れるのを待った。

|

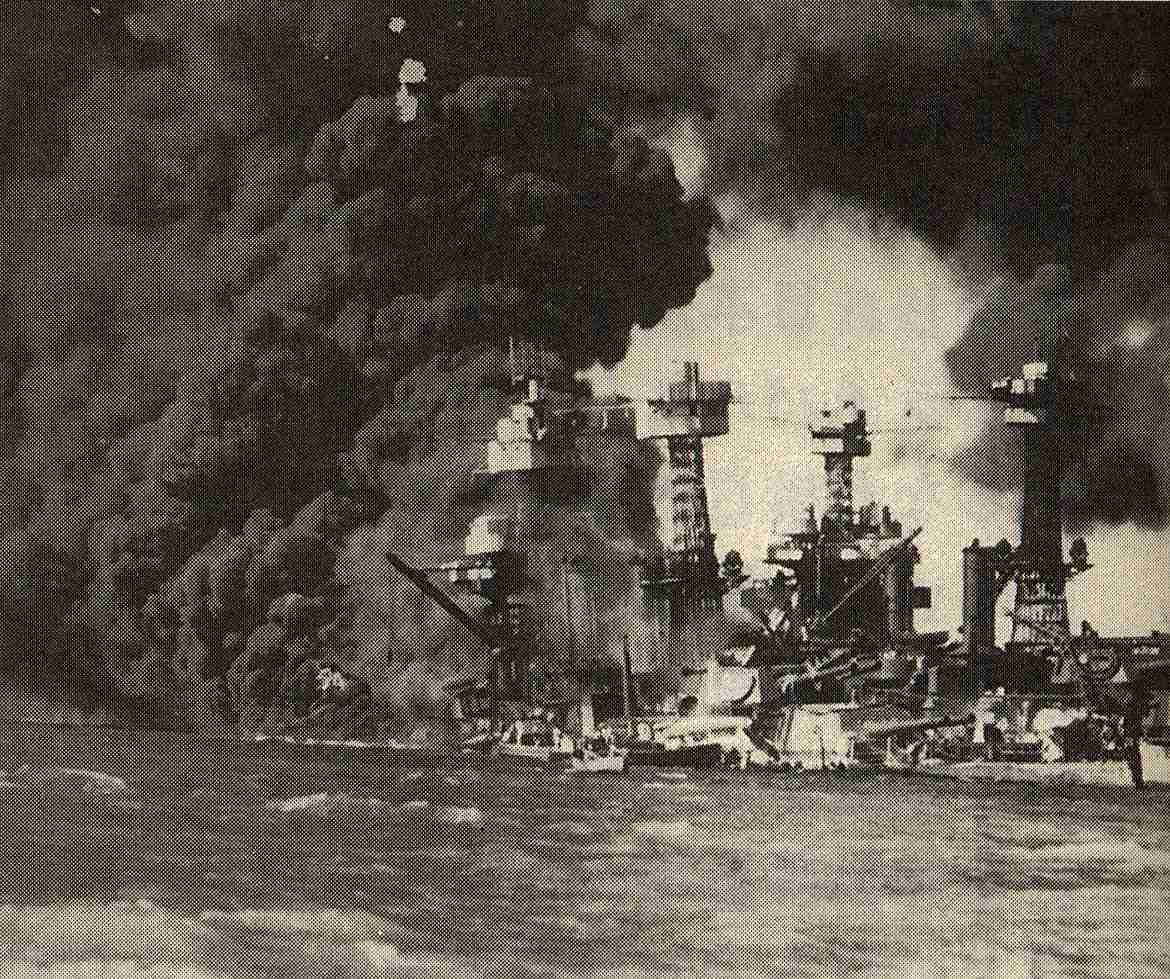

| 「真珠湾で攻撃を受けるアメリカ艦船」 |

追い込まれた日本は外交交渉を断念し、昭和16年12月8日、ハワイオアフ島真珠湾のアメリカの基地を攻撃し大東亜戦争が始まった。アメリカ政府は日本が攻撃を開始することを予知していたが、日本の大使館の不手際で攻撃開始時に交渉打切り通告がされていなかったことから、一般には日本の奇襲攻撃と宣伝し、反日本ということで世論をまとめることに成功した。

この開戦の日程は攻撃の有利さという戦術を最優先させたものであったが(日曜日で艦艇が多数停泊し警戒が手薄であるということと、飛行機の発着艦に都合がいい天候状況)、石油の備蓄量が一年分を切り、このまま手をこまねいていては戦闘不能状態になるという海軍の焦りの結果であり、戦略的には大きな問題があった。

その第一は、先に書いた日本との戦争に関してアメリカの国論を一致させたということ。次に時を同じくしてドイツ軍がソ連との戦いで後退しはじめたことであった。日本の目論見としてはドイツが早期にソ連とイギリスを屈服させ、アメリカを孤立させて優位な立場で講和するというものであったが、早々にそれが崩れたことになる。むしろ、ヨーロッパ戦線に直接参戦することに消極的だったアメリカ議会が(第一次大戦同様漁夫の利を得ようと考えていた)、日本の同盟国であるドイツを攻撃することを了解したことにより、さらにドイツを追い込む結果となった。まさに日本のアメリカへの攻撃開始はイギリス、中国、ソ連などが待ちに待っていた朗報となってしまった。

開戦時において工業生産力で約80対1という格差のあるアメリカを相手に戦うにあたって、直接アメリカ本土を攻撃占領するすべを持たない日本が勝利するためには、緒戦から勝利を続け早期にアメリカの国論が分かれ、停戦交渉に持ち込むことを狙うしかなかったが、日本が予測したよりも早くアメリカが反攻を開始し、消耗戦という戦略に引きずり込まれ、各方面で後退、敗退を続け、ついに昭和20年8月14日ポツダム宣言を受諾し、翌15日玉音放送でそれが国民に伝達され戦争は終結した。