��S�� �I��ȍ~

��P�b�@�����ٔ��i�ɓ����یR���ٔ��j

�P�j�����̍u��

���a�S�P�N�P�O���R���ߌ�A�K�������C���h���_�@�w�������m�n�r�m�b�h�E�p�����m�́A�����������ɂ݂ɏP��ꂽ�B������Y�A�ݐM����̏��҂ɂ�钋�H���I�������ゾ�����B

�_�����m�̎��a�ł���B�厡�ォ����A�u���ɂ������v�ƖK�����~�߂��Ă����̂��B�������A���m�́u�l���̂�������ǂ��ɁA���Ђ�����ڂ����A���{���������v�Ƃ̋����肢����A���������m�ʼn䂪���̓y�̂������B

���̓��̒��A����Ȃ��������炩�A���m�͑̒��Ɉُ���o�����B�������A���̕s���������ČߑO�̓��������Ȃ����B�ߌ�ɂȂ肻�̖��������������̂��낤�B��������ɂ݂͈������A�x�b�h�ɐg�����������B�ߌ�R������́A����L�O�قŐV���Ў�Â̍u����\�肳��Ă����B

���ɔ��a�̈�������̂��A�R���P�T���B�܂��A�����������m�̋Ɛтƌo�����Љ���B�������A�荏���Ƃ��ɉ߂��Ă����m�̎p�͌����Ȃ��B���O���a��`�������āA��������߂������Ƃ��ł������B�S���S�O���A�����w�L�̘V�a�m�����̌�납������Ă����B���m���B�ׂ����炾�𗼘e����x����ꂽ���m�́A���������܂ܒ����ʘH��i�݁A���肩�牉��ɏ�����B

���O���ő����̂����B�Â��ȋْ����������B�������m�͍��������Đ[���ٗ�𑗂邾���ł���B�O�����݂̎p���������ɐk���Ă���B���ق̒��A���g��s��p�ɐ܂�Ȃ��������e�����Ă���B��ɂ̂����Ȃ̂��B����Ⴄ�B���O�͋C�t�����B�������������m�̐S���Ƃ炦�A���̂��炾��k�킹�Ă���̂��Ƃ������Ƃ��B���V�̐a�m����̐����������B��������������ɁA�����苃���������ɍL�������B

�ǂ̂��炢�̎��Ԃ��o�߂������낤�B�u�����̍u���v�͏I������B���m�͂܂������ʘH��ʂ�o���Ɍ������B�V�w�l��������肻�̂��ڂ��Ȃ������ƂɂЂ��܂������B�ʂ̂ЂƂ肪�������B�u��������܂܁A�������Ă͎���ł��傤�B�v�g���ł��������O����ɕԂ�A�����オ���Ĕ���𑗂����B�����āA���̖w�ǂ͍������Ĕ��m���Ԃ܂Ō��������B�������l�X�̐S�ɗY�قɌ�肩���������Ԃł������B

�A��̎Ԓ��A���m�͂��炵���Ƃ����B�u���������ς��ŁA�����J�����Ƃ��ł��Ȃ������B�v�z�e���ɖ߂�x�b�h�̏�ɒ[������ƁA���m�͂܂����������𑱂����B�Ō�̖K���A�W�O�̂ł����Ƃ������B

�p�����m�́A��̒N�Ɍ������A���Ɍ������č����������̂��B�����āA���O�͂Ȃ������Ɋ������A�܂����̂��낤���B

�Q�j�폟���ɂ��ٔ��̕s������

���{���|�c�_���錾��������ĘA�����ɍ~���������Ƃɂ��A�A�����͓��錾��\���́u�ᓙ�m�ؗ����s�҃Z���҃��܃���m�푈�ƍ߃j�V�e�n���d�i���ٔ����s�t�x�V�v�Ƃ̏����Ɋ�Â��A��O�E�풆�̓��{���C�R�̌R�l�A�O�����A�����ƁA���Ԋ����Ƃ̒����獇�v�Q�W�l��푈�ƍߐl�Ƃ��ċN�i���A�ٔ����s�����B���ꂪ�����铌���ٔ��i�ɓ����یR���ٔ��j�ł���B���̍ٔ��́A���a�Q�O�N�i1945�N�j12��16������26���܂ł̊ԂɃ��X�N���ŊJ�Â��ꂽ�āE�p�E�\�O���O����c�̌��ʁA�Q�U���Ƀ��X�N�����肪���\���ꂽ�B�����ٔ��́A���̑�܍��u�ō��i�ߊ��n���{�~�������m���s�A�����̐�̋y�r�Ǘ��ɊփX����m���ߕ��j�V�K��[�I�w�߃����X�x�V�v�Ɉ˂�A���{�̐�̍����s�̌�����^����ꂽ�}�b�J�[�T�[�A�����ō��i�ߊ������a21�N�i1946�N�j1��19���ɔ��\�����u�ɓ����یR���ٔ����ݒu�Ɋւ�����ʐ����v�Ɋ�Â��Đݒu���ꂽ�u�ɓ����یR���ٔ����v�ɂ���čs��ꂽ�ٔ��ł������B�����P��19���A�}�b�J�[�T�[�i�ߊ��͂��̍ٔ����s���ɓ����āA�ٔ������������ׂ��@�߂Ƃ��āu�ɓ����یR���ٔ������v�𐧒���z�����B�h�C�c�̐푈�ӔC���ق����߂ɐ��肳�ꂽ�j���[�����x���O���́A�S�卑�������h����c�Œ��������d�˂����ʁA���ݏo���ꂽ�����̋ɓ����یR���ٔ����͂��̂悤�ȉ�c�͊J���ꂸ�}�b�J�[�T�[���A�����J�����Q�d�{���̖����A�s�����߂Ƃ��Đ��肵�����̂ł������B��Ⴛ�̂��̂̓A�����J�l�A���ƂɃV���Z�t�E�a�E�L�[�i����Ȍ��@���ɂ���ċN������A���̘A�����͏�Ⴊ���߂���Ă̂��ɂ͂��߂ċ��c�ɂ����������B���̏��ɂ��ٔ������o�����͍~�������ɒ����X����A���Ȃ킿�A�����J�E�C�M���X�E�����E�\�A�E�t�����X�E�I�����_�E�I�[�X�g�����A�E�J�i�_�E�j���[�W�[�����h�ƂȂ��Ă������A���N4��26�����̈ꕔ����������A�V���ɃA�����J�̕ی썑�ł������t�B���s���E�C�M���X�̑��̂ł������C���h����������ٔ������o�����ɂȂ荇�v�P�P����ƂȂ����B��قǏq�ׂ邪���̉����ɂ���x������ٔ������o�����ɂȂ�A��ɑS�퍐���߂̈ӌ������o�������h�n�r�m�b�h�E�p�����m����x��\�����Ƃ��ē����ٔ��ɎQ������邱�ƂɂȂ������Ƃ́A���̂��Ƃ������݂�ΈӖ��̂��邱�ƂɂȂ����B�������A���̂Ȃ��ł̓A�����J������I�Ɏ葱�����Ƃ�ٔ����̑I�肪���ׂĘA��������I��A��������s�퍑����͈�l���I��Ȃ��������Ƃ͖��炩�ɕs�����ł���A���ꂾ�����݂Ă��ٔ��̖����肽���҂̔s�҂ɑ������I�ȕ��Q�A�܂�u���҂̍ق��v�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@����ɂ��̏��Ŗ��ɂȂ��Ă���͍̂ٔ��ɂ����ē��{�ɂƂ��Ă͗L���ȏ؋������X�Ƌp�������Ƃ������؋��̗p�̕s�������Ɠ������łɊm������Ă������ۖ@�Ɋ�Â������̂ł͂Ȃ��������Ƃɂ���܂��B

�R�j�؋��̗p�̕s������

�@�ٔ��̐^�U�́A�����ނˏ؋����ׂ����S�ƂȂ�܂��B���X�̏،��╶�������̒��ŁA�������グ�@��؋��Ƃ��č̗p���邩�ǂ������A�^�U�����E����d�v���ł��B�ٌ쑤�͐R�c�̉ߒ��ŁA���{�ɗL���ȏ؋��̐��X��@��ɒ�o���܂����������̂قƂ�ǂ��p������܂����B�ٌ쑤�̏؋����p�����ꂽ���R�́u�ؖ��͂Ȃ��v�u�֘A���Ȃ��v�u�d�v���Ȃ��v�Ƃ������̂ł����B�ǂ������̂��p�����ꂽ���������Ă݂܂��Ƈ@�����̓��{���{�E�O���ȁE�R�����̌��I���������ׂċp�����ꂽ�B�s�퍑�̐����Ȍ�������F�߂Ȃ��Ƃ����̂��A���̍ٔ��̖{���������̂ł���B�A���Y��`�̋��ق���ђ������Y�}�Ɋւ���؋��͑啔�����p������܂����B�Ƃ�킯�A���{�̐����Ȍ��v�����������g�D�I�Ȕr���^���������������͑S���������ꂽ�̂ł���B�B���B���ψȑO�ɁA���B�l�̎����I�Ȗ����^�����A�Ɨ��^���ł����������͂��ׂċp�����ꂽ�B����͖��B�������{�̘��S�����ł��邱�Ƃ��������邽�߂ł������B�C�u���̖@��͓��{���ق����̂ł����āA�A�������ق����̂ł͂Ȃ��v�Ƃ������R����A�������̈�@�s�ׂ̏؋������͑�ʂɋp�����ꂽ�B�A�����J�̑Γ��푈�����⌴���������̖��͂��ׂĕs��ɂ��ꂽ�̂ł���B���ꂱ�����@���̏؋��́A���Ƃ��`���؋��ł����Ă��قƂ�ǂ��@��؋��Ƃ��č̗p����A�����������肾�����̂ł���B

���݂ɁA�ؗ��s�ғ��푈�@�K�ᔽ�Ɋւ�����̂Ƃ��āA���@�����؋��Ƃ��Ē�o�����ꂽ600�ʒ��A�{�l���ؐl�Ƃ��ďo��A�鐾������Ŏ��ꂽ����30�ʁi�T���j�ɉ߂����A�c��570�ʁi95���j�́A���������������؋��Ƃ��Ď��ꂽ�̂ł���B�ٔ������ɂ́u�U�؍߁v�Ɋւ���K�肪���Ȃ��������߁A�@��ɏؐl�Ƃ��ďo�삹���A�]���ĕٌ쑤�̔��ΐq����鎖�Ȃ��A���̒q���݂̂��؋��Ƃ��Ď��ꂽ�҂́A���̒��ɔ@���Ɏ������֒����āA�c�Ȃ��A�ɒ[�ȏꍇ�ɂ́A�S���R�̂��Ƃ������Ă��A���̂��Ƃ��\����A��������邱�Ƃ������K�v�͂Ȃ������̂ł���B

�u�{������������l������Ƃ���́c�܂��o�삵�Ȃ��������̎҂��A���鎖���Ɋւ��Č��������Ƃ�����ꍇ�A���l�͏ؐl��ɏ�������Ȃ���Ȃ炸�A�����łȂ���Γ��l�̌����͏؋��Ƃ��Ď���Ȃ��Ƃ��镔���ł���B���悤�Ȍ����́A�����҂̒m�����ǂ���L���낤�Ƃ��A�l����������āA�ؐl�䂩��،����Ȃ��ȏ�A�M��[����A�܂��͏؋��Ƃ��Ď����ׂ��ł͂Ȃ��B�@��͂��̋K�������Ȃ������B���̎�̓`���؋������O���邱�Ƃ̊�b�́A���ꂪ�{���I�ɏؖ��͂��������ɂ���̂ł͂Ȃ��B�`���؋��̏��O����闝�R�́A�،����Ȃ��҂̊ώ@�A�L���A���q�A�y�ѐ^�����Ɋւ��Đ�������s�m�����́A�،��҂����ΐq��ɕt�����Ȃ��ꍇ�A��������ʂ܂܂ƂȂ�A�Ƃ������Ƃ���B���悤�ȕs�m�����͒S�������ɁA�ؐl�̏،��̉��l�������ɔ��f�����邱�Ƃ��o������x�ɁA���ΐq��ɂ���Ă������Ƃ��o���邩���m��Ȃ��B�{�R�����ɒ�o���ꂽ�؋��̑啔���́A���̎�̓`������Ȃ���̂ł���B�����̏؋��́A���ΐq�₷�邽�߂ɖ@��Ɍ���Ȃ������l�X����Ƃ����q�ł���B���̎�̏؋��̉��l�f����ɂ������ẮA�[�r�̒��ӂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�p�������̈ӌ������

�S�j����@�ōٔ����s���s������

�ɓ����یR���ٔ�����ᒆ�ɂ́A�ٔ������퍐�B���ق����߂̍ٔ��NJ��������ƍ߂Ƃ��ć@�u���a�ɑ���߁v�A�u�ʗ�̐푈�ƍ߁v�B�u�l���ɑ���߁v�̂R���K�肵���B�������A���{���|�c�_���錾��������ĘA�����ɍ~�����������A���ۖ@�㑶�݂��Ă����푈�ƍ߂́A�ؗ��s�ҁA���Ԑl�̎E�Q�A�����̗��D�ȂǁA�u�ʗ�̐푈�ƍ߁v�Ƃ�������̂����ł����āA�@�́u���a�ɑ���߁v�ƇB�́u�l���ɑ���߁v�͍��ۖ@�㑶�݂��Ă��Ȃ������B�]���āA��ᒆ�ɂ�����ƍ߂��K�肷�邱�Ƃ́A�u�@�Ȃ����ɍ߂Ȃ��A�@�Ȃ����ɔ��Ȃ��v�Ƃ���u����@�̐���ɂ��ٔ��̎{�s���v�Ƃ���ߑ㕶�������ʂ̖@���ɔ������s�ׂł���A���̂��Ƃ͌����J�n��A�@��ő傫�Ș_���̓I�ƂȂ�܂����B

11���̍ٔ����̒��ɂ͐폟������I�o����Ă���Ƃ����s���������ł͂Ȃ��A�@��Ɏ����o���ꂽ�����ɑO�����ĊW���Ă�����A�K�v�Ȍ��t���킩��Ȃ�������A�{���ٔ����ł͂Ȃ������肵���҂����������A���̒��ł�����l���ۖ@�̐��Ƃ������B���̖����C���h�̃��h�n�r�m�b�h�E�p�����m�ŁA���ۖ@�����X���ē����ٔ������s�����A������ᔻ���Ė@�̌��ЂƐl�ނ̐��`�ƕ��a����邽�߂ɁA���R�Ɠ��{�̑S�퍐�̖��߂�i�����B

|

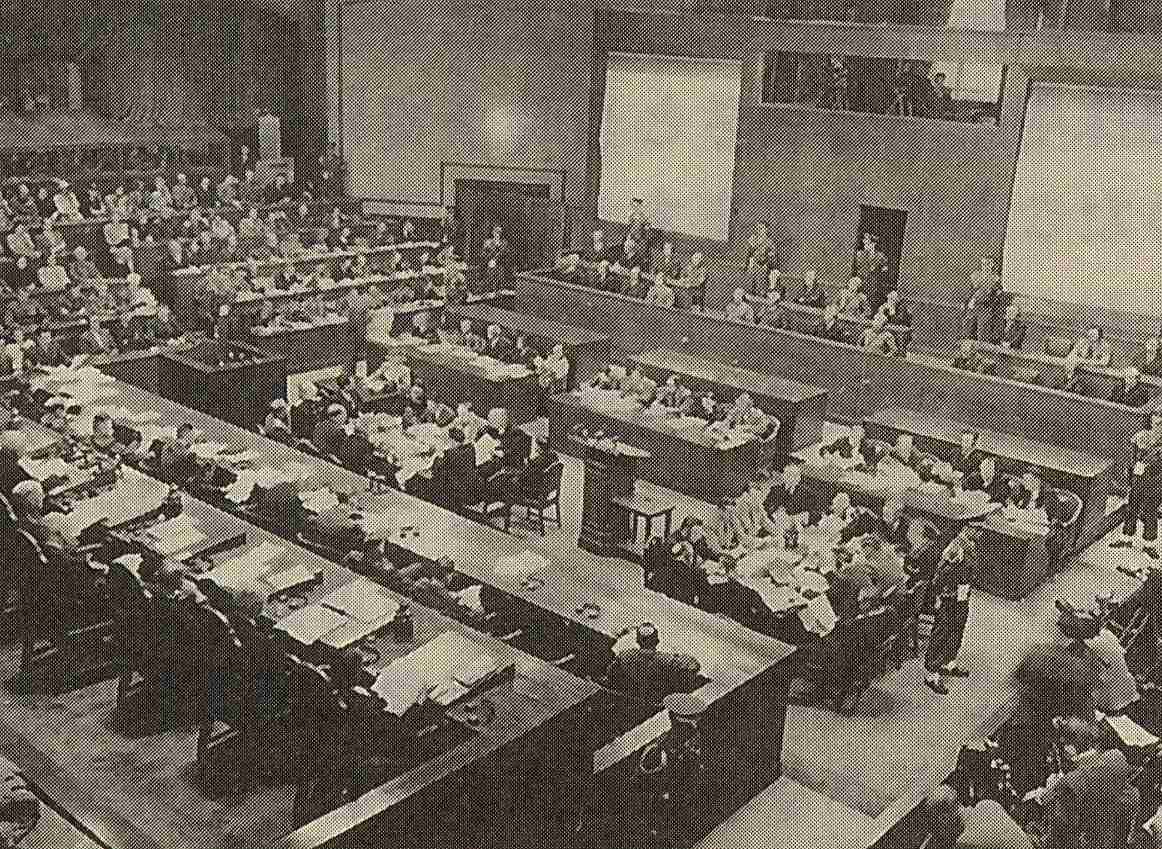

| �p�������̏ё��ʐ^ |

�p�������́u���a�ɑ���߁v��1945�N�ȑO�ɂ͑��݂��Ȃ������Əq�ׁA�A���������ۖ@���������߁A�����k�y�I�ɓK�p���錠���͂Ȃ��ƌ��_���܂����B�p���̈ӌ����ɂ��u���҂ɂ���č����^����ꂽ�ƍ߂̒�`�ɏ]���Ă�����ٔ����s�����́A��s�҂��E�C�����҂Ƃ����̎���Ƃ̊Ԃɉ������Ƃ���̐����I�ɂ킽�镶���E������̂ł���B���悤�ɂ��Ē�߂�ꂽ�@�ɏƂ炵�čs����ٔ��́A���Q�̗~�]�������߂ɁA�@���I�Ȏ葱����ł��邢��悤�Ȃӂ��������̂ɂق��Ȃ�Ȃ��B����͂��₵�������`�̊ϔO�Ƃ͑S�R���v���Ȃ����̂ł���B�v�Əq�ׁA���̂悤�Ɍ��_�����B�u�푈�����@�ł��������ۂ��Ɋւ��ĂƂ��錩����t�^������̂ł͂Ȃ��B�푈�Ɋւ��邢�낢��ȍ��ۖ@�K�́A��s���ɑ�����l�ɑ��Ă̏��҂̌����Ƌ`�����`���A�K�����Ă���B����䂦�{���̔��f�ł́A�������鍑�ۖ@�̋K���̈���z���āA�ƍ߂Ɋւ��ĐV��`�������A���̏�ł��̐V��`�ɏƂ炵�A�ƍ߂�Ƃ������ǂ����ɂ���Ęؗ����������鎖�́A�ǂ�Ȑ폟���ɂƂ��Ă����̗L���錠���͈̔͊O�ł���Ǝv���B�v

�@

�@

�T�j�N���푈�̒�`�̕s�m����

�ٔ����̔��������{���W������������ρE�푈�����ׂē��{�̘A�����ɑ���N���푈�ł������Əq�ׂĂ��邪�A�N���푈���ƍ߂ł��邩�ۂ��̖��Ɋ֘A���āA�u�N���v����`�����邩�A�Ƃ�����肪�o�Ă���B�j�������x���O�ٔ��ŃA�����J�̃W���N�\�����@���́A�w�N���x�Ƃ͇@�����ɐ���z�����邱�ƁA�A���z���̗L���ɍS��炸�A���̌R���ɂ�葼���̗̓y�ɐN�����邱�ƁA�B���z���̗L���ɍS��炸�A���̗���C�E��R�������đ����̗̓y�A�͑D�A�q��@���U�����邱�ƁA�C�����̗̓y���Ō������ꂽ�����R���Ɏx����^���邱�ƁA�܂��͂���畐���R���ɑ���x������؍s��Ȃ��悤��N��������v�����ꂽ�ɂ��S��炸�A���̗v�������ۂ��邱�ƂȂǂ̍s�ׂ̈���ŏ��ɍs�������ł���ƈ�ʓI�ɍl�����Ă���A�Əq�ׂ���Łw��X�̗���́A���鍑�Ƃ��ǂ���s�K�������Ă��悤�Ƃ��A�܂��A���ǂ���s�K�������Ă��悤�Ƃ��A�܂��A���ǂ�����̍��ɂƂ��ĕs�s���ł��낤�Ƃ��A�N���푈�͂�����s�K���������A�܂��͂����̏�Ԃ����P�����i�Ƃ��Ĉ�@�ł���A�Ƃ������Ƃł���x�Əq�ׂ��B�Ƃ��낪�A�\�A�A�I�����_����ɑΓ����z�������Ă��鎖�����l���鎞�A���̓��܂ޑi�Ǎ��́w�N���x����̊�𑼂ɋ��߂Ȃ���Η����ɍ���Ȃ��Ȃ�B�������Ȃ���A�W���N�\�����@����Ă̐N������̊�ɏ]���A���͓̓��{�ɑ��ĐN���푈���J�n�����߂�Ƃ������ƂɂȂ�A���̂悤�Ȕƍ߂�Ƃ������X�����Ȑw�c�̒��ɂ��邱�Ƃ͓��Ղɕt���āA�s�퍑�������l�̍߂�Ƃ������ői�ǂ���Ƃ������Ƃ͂Ƃ��Ă��l����ꂸ�A�]���āA�A�����͂��́w�N���x�Ƃ������ƂɊւ��ẮA���̊���̗p�������̂ƍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

���̖��ɑ��Ă��p�������́u�����炭���݂̂悤�ȍ��ێЉ�ɂ����ẮA�w�N���ҁx�Ƃ������t�͖{���I�Ɂw�J�����I���I�x�Ȃ��̂ł���A�P�Ɂw�s�k�������̎w���҂����x���Ӗ����邾���̂��̂�������Ȃ��B�v�ƌ��_�����B����ɂ�������炸�A��`�͐�ɕK�v�ł���B�u�@�̍ł��{���I�ȑ����̈�Ƃ��ẮA���̒f�萫����������B�c�@�ɂ���`�̗D��Ă���_�́A�ٔ����������ɑP�ǂł���A�����Ɍ����ł����Ă��A�ޓ��̌l�I�ȍD�݂�ޓ����L�̋C���ɂ̂݊�Â��Ĕ������������R�������Ȃ��Ƃ��������ɂ���B�푈�̐N���I���i�̌�����A�l�ނ́w�ʔO�x�Ƃ��w��ʓI�����ӎ��x�Ƃ��ɂ䂾�˂鎖�́A�@���炻�̒f�萫��D�����ɓ������B�v�Ō�Ƀp�������͐N�����`���A�푈����@�����悤�Ƃ��鎎�݂̔w��ɉB���ꂽ���O�ɔ������B

�U�j�N���푈�͔ƍ߂ł��邩

�ٔ����́A�h�C�c�̃j�������x���N�ٔ��ɂ����ē��ٔ����������������ɓ��ӂ��A�N���푈�͔ƍ߂ł���Ƃ���ٔ����̌������A���̂悤�ɕ\�����Ă���B�@�ٔ����́A�j�������x���N�ٔ��ɓ��ٔ������������A�u�p���s���������ɂ����āA���ƓI�������s�̎�i�Ƃ��Ă̐푈�����l�ɕ����������Ƃ́A���̂悤�Ȑ푈�͍��ۖ@��s�@�ł���A���̂悤�ȕs�@�Ȑ푈���v�悵�A���s���邱�Ƃ́A�������邱�Ƃɂ��ƍ߂�Ƃ����ɂȂ�̂ł���v�Ƃ̌����ɁA�S�ʓI�ɓ��ӂ���B�A�N���푈�́A�|�c�_���錾���o��肸���ƈȑO����A���ۖ@��ƍ߂������̂ł���B�B�p���s�����y�ɐ旧���Ē��̂�����̂́A���q�̂��߂ɐ푈���s�������𗯕ۂ��A���̌����̒��ɂ́A���鎖�Ԃ����̂悤�Ȑ푈��K�v�Ƃ��邩�ۂ������画�f���錠�����܂ށA�Ɛ錾�����B���q���̒��ɂ́A���ɂ��U�����悤�Ƃ��Ă��鍑���A���͂ɑi���邱�Ƃ������ł��邩�ۂ��Ƃ������Ƃ��A��ꎟ�I�ɂ́A�����Ŕ��f���錠�����܂�ł���B�������A�s������ł�����ɉ��߂��Ă����q���́A�푈�ɑi���鍑�Ƃɑ��Ă��̍s���������ł��邩�ǂ������ŏI�I�Ɍ��肷�錠����^������̂ł͂Ȃ��B����ȊO�̔@���Ȃ���߂��A���̏����ɂ��Ă��܂��B�{�ٔ����́A���̏������ɓ����āA�������Ȏ��ŋ�������S�Z�ł������Ƃ͐M���Ȃ��B

����ɑ��A�p�������݂̂��N���푈����@�ł���Ƃ����咣���̂��̂�˂����B�p�������̗��_�ɏ]���A�p�����̒�������u���ې����ɂ����āA�]�����݂����푈�̖@���I�n�ʂ́A�Ȃ��̉e�����Ȃ������B�v�u����푈�����q��ł��邩�Ȃ����Ƃ�����肪�ˑR�Ƃ��čٔ��ɕt���邱�Ƃ̂ł��Ȃ����Ƃ��Ďc����A�����ē��������̂́w�ǐS�I���f�x�݂̂ɘւ��Ƃ���Ă���ȏ�A�����͌��݂̖@���ɂȂ��t������Ƃ��낪�Ȃ��v�Ə������B�܂��A�u���ۖ@�v�Ƃ������̂Ɋ֘A���A�u�N���푈�͔ƍ߂ł���v�Ƃ������ۖ@�����݂��Ă��A�푈���n�߂������폟���ƂȂ����ꍇ�͐폟�������̐푈���n�߂���s�����������邱�Ƃ͏o���邪�A�푈���n�߂������폟���ɂȂ����ꍇ�ɂ́A���̐폟�����������邱�Ƃ��o�����A���̂悤�ȏꍇ�͍��ۖ@�͂��̑��ݗ��R�������Ă��܂����Ƃ����ׂ���A�u�������ꂪ�w�@�x�ł������Ƃ���Ȃ�A�폟�����͉��������̖@��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��A���A���悤�Ȑl�Ԃ̍s�ׂɂ��āA�ޓ����l�₷�邱�Ƃ�N���l�����Ȃ������E�������Ă���ƐM���邱�Ƃ́A�{���̋��ۂ���Ƃ���ł���v�ƘA�������s�퍑������{���s�����푈�݂̂��u�N���푈�v�Ƃ��čٔ��ɕt�����Ƃ��������ᔻ���Ă���B

�V�j�p�������̌��т̂��Ƃ�

�u���̋��|�������^�f�Ƌ���A���m���×~���������铹�����邽�߂ɁA���a��]�ޑ�O����₻���Ƃ���A�����͂��Ȏv�����A�ٔ������g���ʂ����Ă��܂����Ƃ͋������ׂ��ł͂Ȃ��B����I�Ȉ�ʘ_�̌��t��p�������@���̕I�ȉ��������̎咣�́A����I�Ƃ������͔J�닻�s�I�Ȃ��̂ł������B���炭�s�퍑�̎w���҂������ӔC���������̂ł͂Ȃ��Ƃ����\�����A�{�ٔ����͑S�R�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�w���҂̍߂́A�P�ɁA���炭�ϑz�Ɋ�Â����ޓ��̌���ɉ߂��Ȃ�������������Ȃ��B���悤�Ȗϑz�́A���Ȓ��S�̂��̂ɂ����Ȃ�������������Ȃ��B�������A���̂悤�Ȏ��Ȓ��S�̖ϑz�ł���Ƃ��Ă��A���悤�Ȗϑz�͎���Ƃ���̐l�S�ɐ[�����ݍ����̂ł���Ƃ����������A�ʼn߂��邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�u�������ē��{�͐N�����ɂ��ꂽ�v�p��������7���w�����x���̃p�������̈ӌ����

�W�j���ق���\��

�u�����M���ƕΌ���a�炰���������ɂ́A�܂����������U���炻�̉��ʂ�������������ɂ́A���̂Ƃ��������`�̏��_�͂��̔��̕��t��ۂ��Ȃ���A�ߋ��̏ܔ��̑����ɂ��̂Ƃ����ς��邱�Ƃ�v������ł��낤�B�v�p�������̔������̒��̗\���ł���B���ꂩ��T�O�N���܂�̍Ό����߂����B���̗\���͓I�����Ȃ������B�A���������������U�́A���݂ł͒N�����^��Ȃ��B�䂪�������̎�ŁA���U�͎���Â��Ă���B

�@���̎p���A�p�[�����m�͂ǂ̂悤�Ɍ��Ă��邾�낤���B�䂪���̐��`��E�C�������Ď咣���Â����O���l�Ɏv����y����ׂ��Ƃ�������Ă��Ă���B